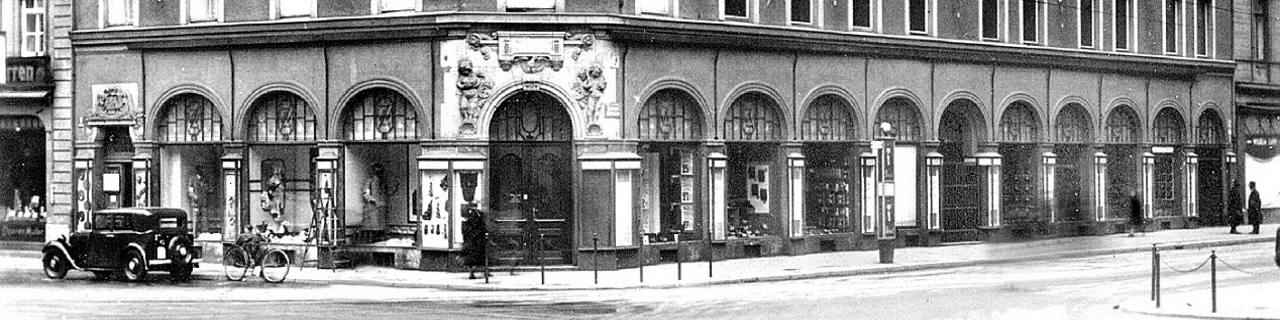

Tuchgroßhandlung Albert Hirschmann & Sohn

Gründer: Maier Hirschmann (1853-1930). Inhaber 1930: Saly Saalheimer (1876-1942).

Maier Hirschmann gründete den Großhandel für Tuch- und Lederwaren 1882 und gab ihm einen Namen, der eine lange Firmengeschichte und damit Seriosität zeigen sollte. Dabei hatte sein Vater Albert nie etwas mit der Firma zu tun. Maier Hirschmanns Frau Rosa (1860-1928) war ebenfalls am Geschäft beteiligt.

Im Jahr 1905 übergab das Ehepaar die Firma an den Schwiegersohn Salomon Saalheimer. Maier Hirschmann blieb jedoch noch einige Zeit als Prokurist tätig. Ende 1938 erfolgte unter dem Druck der NS-Verfolgungspolitik die Geschäftsauflösung. Saly Saalheimer und seine Frau Selma starben nach der Deportation in Theresienstadt bzw. Auschwitz.