In Würzburg starteten mit einer Ausnahme die Transporte, die die Jüdinnen und Juden ganz Unterfrankens aus ihrem Leben und aus ihrer Heimat katapultierten. Erinnerungskultur an die Deportationen ist ohne einen regionalen Hintergrund also nicht denkbar.

Eindrucksvoll griff der Zug des Gedenkens 2011 dies auf, der besonders an die 852 Menschen der dritten Deportation erinnerte. Er führte vom Sammellokal im Platz’schen Garten über die Strecke, über die die meisten Deportierten laufen mussten. Die Deportationsstrecke wurde zum Weg der Erinnerung.

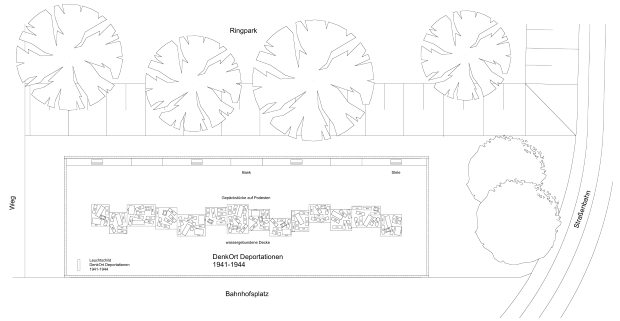

Seine weitere Ausgestaltung stand im Mittelpunkt der weiteren Gedenkarbeit. Denn neben dem Startpunkt, dem Denkmal am Platz’schen Garten, sollte auch sein Ziel, der Deportationsbahnhof, von Anfang an einen unterfrankenweiten Erinnerungsort erhalten.

Der seit 2015 geplante DenkOrt sollte an die jüdischen Menschen erinnern und einen Bezug herstellen zu ihren Herkunftsorten. Denn sie lebten in vielen Orten in ganz Unterfranken, wurden von dort vertrieben, abtransportiert und ermordet. Etwa 140 Wohnorte waren es, die zu 109 jüdischen Gemeinden gehörten.

Jede Kommune mit einer jüdischen Kultusgemeinde im Jahr 1932/33 sollte am DenkOrt beteiligt werden. Dabei spielte es keine Rolle, dass sich einige dieser Gemeinden noch vor den Deportationen unter dem Druck der NS-Verfolgungspolitik auflösten.

Die Form

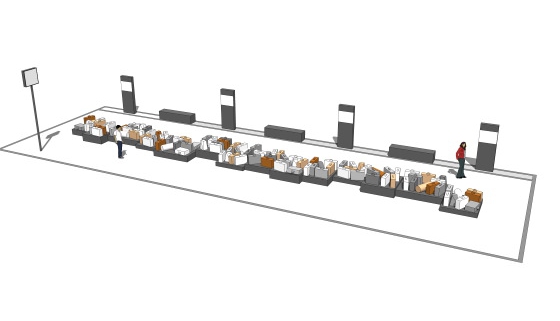

Als Medien des Gedenkens sollten Gepäckstücke dienen – aus jeder jüdischen Gemeinde eins. Die herrenlosen Koffer symbolisieren den Verlust, das Verschwinden von Jüdinnen und Juden und ihrer Kultusgemeinden.

Und sie stellen eine Verbindung in die Herkunftsgemeinden her. Denn jedes Gepäckstück – Koffer, Rucksäcke und Deckenrollen – wird doppelt hergestellt, einmal am Denkmal und einmal in der Kommune aufgestellt.

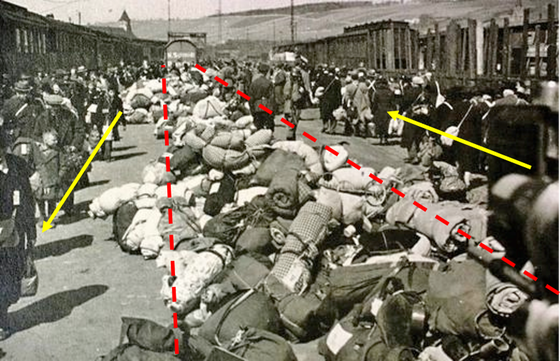

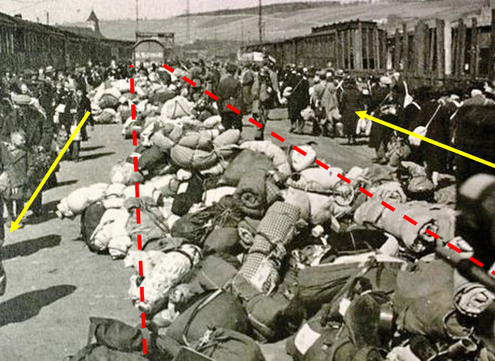

Die Vor-Bilder für die Gestaltung lieferten Fotos von Koffern, die in Auschwitz erhalten blieben. Ganz besonders aber die historischen Bilder mit dem abgelegten Gepäck am Deportationsbahnhof in der Aumühle. Auf beiden Seiten laufen die Menschen vorbei.

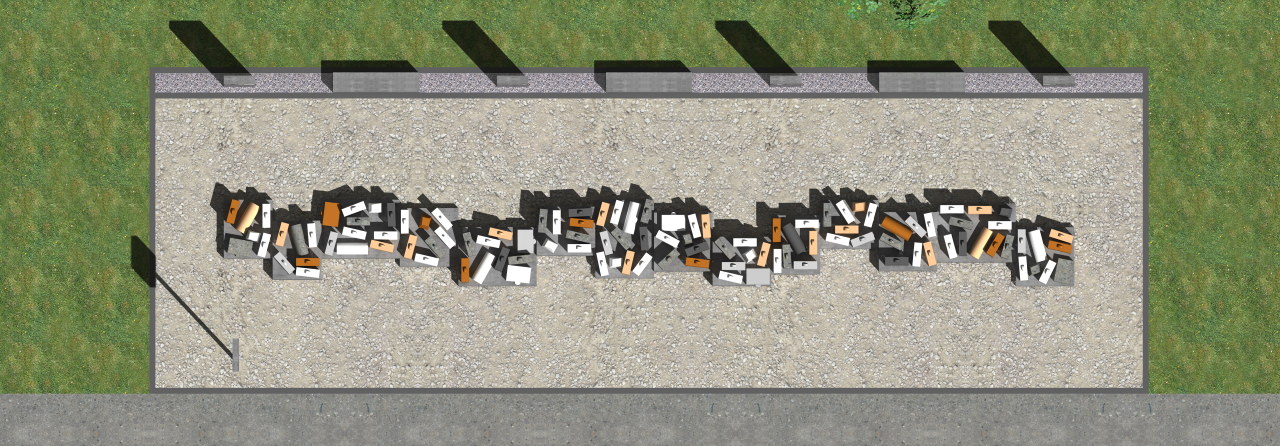

Diese Anordnung und Bewegung griff der Würzburger Architekt und Künstler Matthias Braun auf. In seinem Entwurf schichtet er Gepäckstücke auf einer variablen Oberfläche auf, die aus dunklen Betonquadern unterschiedlicher Größe und Höhe besteht. Man kann an ihnen entlang und um sie herum gehen. Sie bieten Platz für 109 Rucksäcke, Koffer und Deckenrollen. Jedes Gepäckstück trägt ein einheitliches Schild mit dem Namen der jüdischen Kultusgemeinde, aus deren Ort es kommt.

Die Kommunen können und sollen die Gepäckstücke selber herstellen. Der Architekt hat dafür Kriterien zusammengestellt: Hinweise zur Gestaltung der Gepäckstücke.